この問題は比較的電気工事士2種の中では、簡単なのではないかと思っています。わたり線などを使ったコンセント、スイッチ等の接続もありません。

ひとつ接地線がポイントとしてありますが、特に難しくないです。

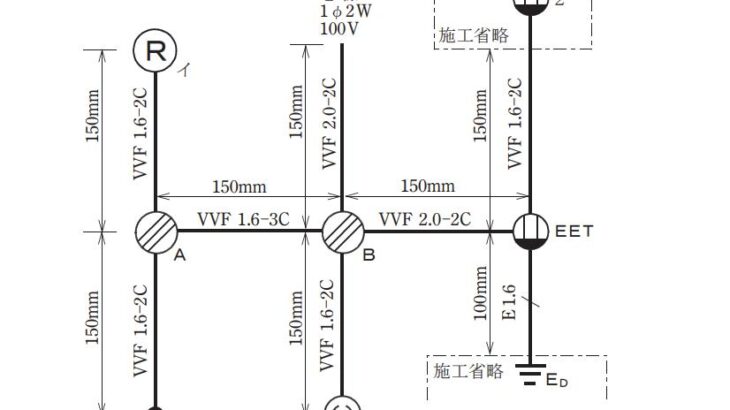

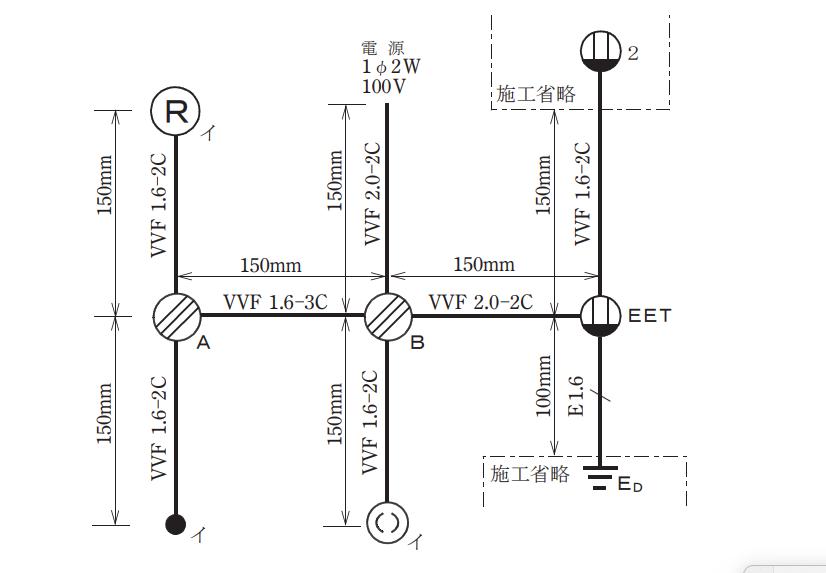

電気工事士2種 実技 No9の配線図

接地極端子コンセントなので、接地線を取り付ける必要がある問題です。スイッチも一つ、少し面倒な●丸形シーリングを除けば、実技の中でもスムーズに解ける問題なのではないでしょうか。

電気工事士2種 実技 No9の施工条件

今までの問題と違って解くに特筆すべき点は無い施工条件となっています。接地線には緑色を使用するとなっていますが、支給材料に緑の電線が一本15㎝とあるのでそのまま使えます。

電気工事士2種 実技 No9の技術部分

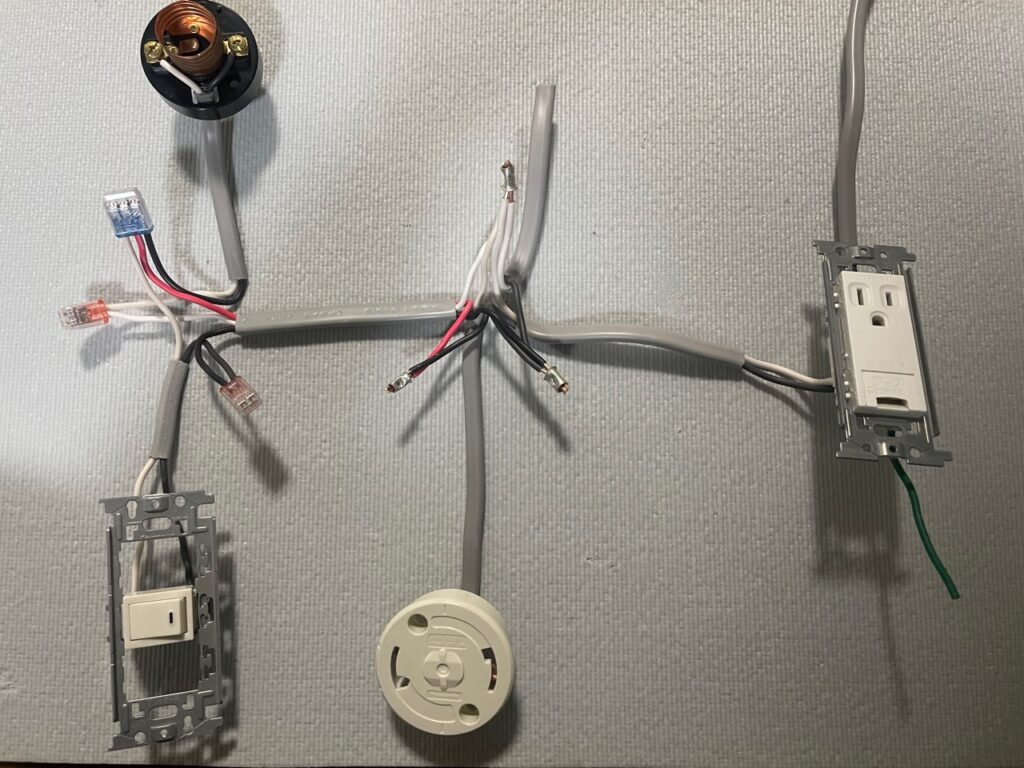

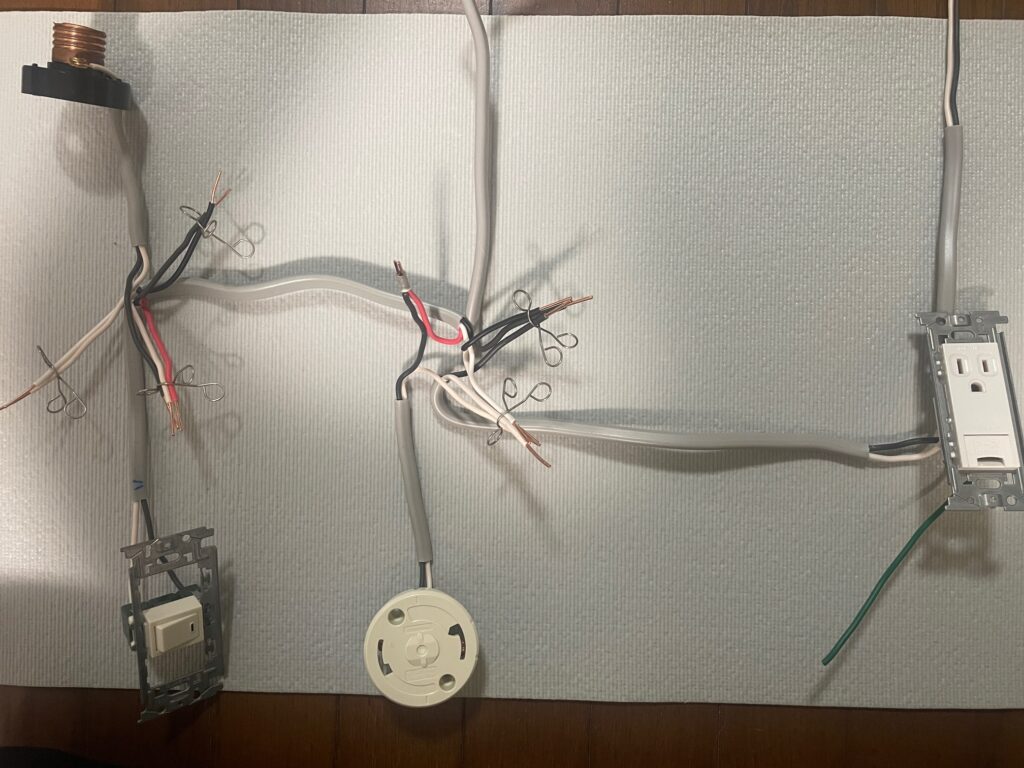

(結線する前の電気工事士2種 実技No9です。電線ケーブルは使いまわしなので、長さ等は合っていません。ここから差し込みコネクタやリングスリーブを使って結線します。)

ランプレセプタクル

ほとんどの問題でこのランプレセプタクルは出てきますね。外装被覆を4㎝剥いて、2㎝絶縁被覆を剥く。僕はこの絶縁被覆は、1.8㎝から1.9㎝で剥くとちょうどいいような感じがしてます。2cmだとネジへの巻き方によっては、心線が結構ハミ出て見えるような気がします。5㎜出てると欠陥です。動画を見てもらうと分かります。剥く長さは結構シビアに見た方がいいです。

丸形シーリング

角型シーリングとさほど取付方は変わらないです。目安となる線の長さはきちんと台座部分に書かれているので合わせて、ケーブル、電線切った方がいいです。

接地極付コンセント

接地極付コンセントは後ろに「W」と書かれているので、ここに白線を入れないといけません。

接地線は右と左の穴どちらに入れても良いようです。

リングスリーブ、差し込みコネクタ

No9のリングスリーブでの接続は特徴的です。白線を4本繋ぐケースがあるのですが、そこは2.0が2本、1.6が2本となるので、刻印は中です。まとめづらい上に、リングスリーブも入りにくいので気をつけてください。

結線

日本エネルギー管理センターさんの結線ルールに従うと、

- スイッチを除く白線を繋ぐ

- 照明器具を除く黒線を繋ぐ

- スイッチから対応する器具へ繋ぐ

最後、A部分の接続で赤、白、黒の3本が残る事になります。これを3本まとめて接続します。4本余って、2本ずつ接続みたいな問題は結構あるので、No9は3本接続もあるという事を頭に入れておく必要があります。