配線図だけ見ると非常に簡単そうに見えますが、一つ厄介な部分があります。確認表示灯が常時点灯となっている点です。

それを除けば簡単かと思うのですが、確認表示灯の配線に関しては何度も練習した方がいいですね。

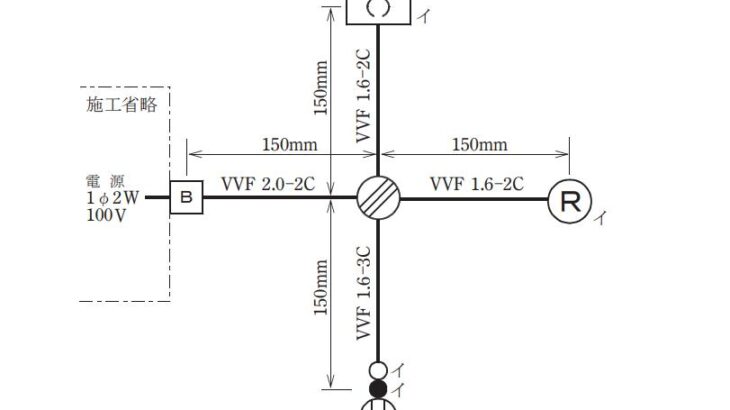

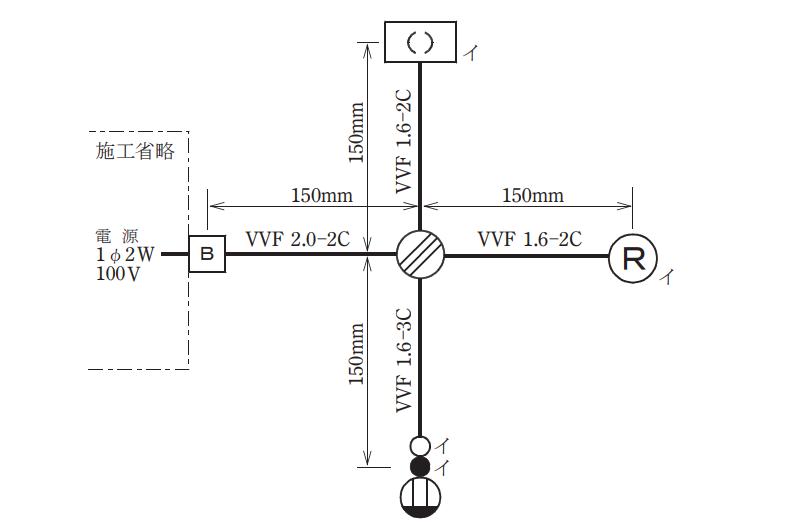

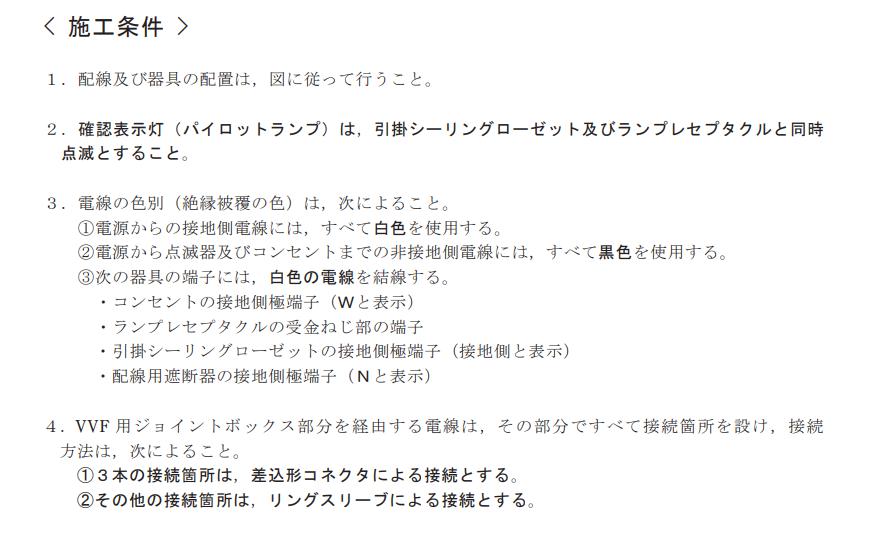

電気工事士2種 実技 No10の施工条件

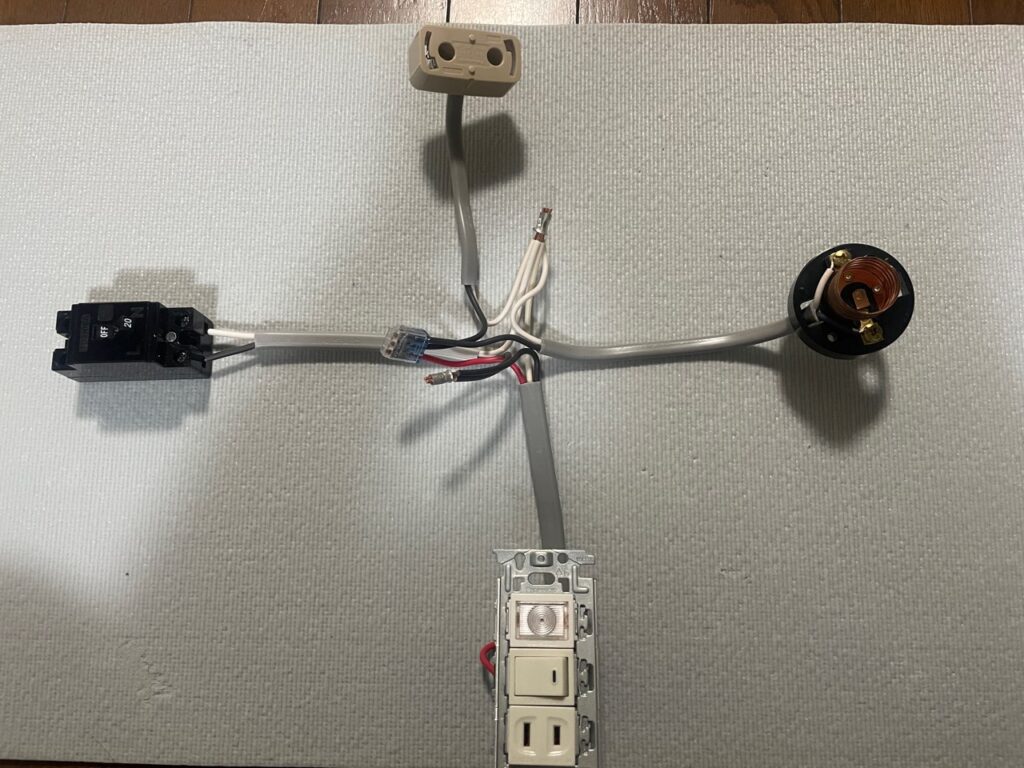

(結線する前の電気工事士2種 実技No9です。電線ケーブルは使いまわしなので、長さ等は合っていません。ここから差し込みコネクタやリングスリーブを使って結線します。)

確認表示灯(パイロットランプ)は、引掛シーリングローゼット及びランプレセプタクルと同時点滅とすること。というところが重要です。また、3本の接続箇所は差込形コネクタによる接続となるのでここも注意が必要です。

配線用遮断器のNとLは白黒間違えないように。

電気工事士2種 実技 No10の細かい技術点

ランプレセプタクル

引っ掛けシーリング(角型)

パイロットランプの接続

配線図通りにコンセントが一番下、スイッチ、パイロットランプとなります。コンセントやスイッチの上下に迷うことがありますが、スイッチやコンセントの下にある文字がきちんと読めれば合ってます。

僕は日本エネルギー管理センターさんの動画を参考にして配線しました。一番下のコンセントに電源の白と黒を入れるというやり方です。そこから、黒のわたりをスイッチに、白のわたりをパイロットランプに。赤はスイッチからパイロットランプへのわたり線になります。

わたり線を3色まず入れてから最後にコンセントに電源のから来る白黒の線を入れると言う感じです。赤はパイロットランプの一番上、スイッチの右上、どちらに入れても良いようです。どちらに入れてもと覚えていくと当日忘れてしまう可能性がありますので気を付けたいです。

常時点灯させるにはどうしたら良いのか?を考えなければいけない配線です。この問題は複線図を書けるようになっておいた方がいいかもしれませんが、この配線をしっかり覚えてしまえば、結線はそれほど難しい問題ではありません。

配線用遮断器の接続

配線用遮断器にはNとLの文字が大きく書かれているので、Nには白、Lには黒を間違えないように接続し、ねじを緩めて電線を入れます。被覆を噛まないようにして、後ろから見た時に5mm以上出ていなければOKのようです。

ランプレセプタクルの接続

ランプレセプタクルの問題は実技で結構出てきます。日本エネルギー管理センターさんの解説動画では、4㎝剥いて2㎝電線、根元から2mm程度をつまみ、直角に曲げて先端を巻き付ける。ランプレセプタクルは受け金ねじ部に白線を右回りできちんと取り付けることが重要です。

差し込み型コネクタ、リングスリーブ

これ3本接続は差し込み型コネクタになるわけですが、最初の白線接続は4本接続となります。コンセント、スイッチ、パイロットランプからくる白線は、スイッチから来る白線ではないので、全ての白線を繋ぐという風になっています。

結線

- 白はスイッチを除いて結線

- 黒は照明器具を除いて結線

- 残りはスイッチからの送り出しと対応先器具を繋ぐ

3路、4路スイッチではないので、このルールに従います。ただ、このやり方だと最後のスイッチからの送り出し線が、照明器具が2個あるので、3本の結線となり、差し込み型コネクタとなることをお忘れなく。